感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:华东迟男文化传播有限公司

精品视频久久,精品久久久久久久久久中文字幕,日韩久久视频,让男生摸美女光屁屁无遮挡,香蕉av网站,久久www免费人成网站,中文字幕av三区,日本久久久久久久久

网站地图

香蕉av网站

久久99精品久久久久久久久久久久

亚洲国产精品自拍

51久久精品

99精品久久久久久久久久综合

国产精品永久免费观看

久久艹精品

精品国产乱码久久久久久绯色

亚洲二区在线观看

欧美日韩精品一区二区三区

激情欧美在线观看

亚洲激情一二三区

99精品国产一区二区三区在线观看

久久精品视频网

中文字幕久久久久久久

国产xxxx做受性欧美88

99久久精品国产毛片

99久久日韩精品视频免费在线观看

久久精品网站免费观看

久久国产秒

国产一区中文字幕

91久久精品在线观看

久草热在线观看视频

国产精品二区一区二区aⅴ污介绍

日本中文一区二区

亚洲国产日韩一区二区三区

一区二区不卡av

香蕉一区二区

国产精品av在线免费观看

欧美疯狂做受xxxx猛交

a级在线观看免费

国产综合久久久久久鬼色

五月天婷婷在线观看视频

又黄又刺激视频

黄色av观看

夜夜穞天天穞狠狠穞

av国产在线被下药迷网站

国产亚洲精品成人av久久影院

久久99精品久久久久久清纯直播

久久综合久久伊人

激情久久99

好硬好湿好爽再深一点h视频

国产成人99久久亚洲综合精品

女人久久久久久久

亚洲一区色图

日本欧美在线观看视频

99热久久精里都是精品6

久久91精品国产91久久yfo

国产综合高清

日韩视频一区二区三区在线观看

久久精品男人

www.久久艹

a级在线视频

思思久久99热久久精品66

亚洲一区二区三区在线免费观看

色婷婷综合成人av

中文字幕在线精品中文字幕导入

亚洲制服一区

a级在线视频

国产免费久久精品

又色又湿又黄又爽又免费视频

久久久精品视频免费观看

久久精品国产成人av

91久久久久久久一区二区

寡妇被老头添一夜

亚洲精品国产高清久久伦理二区

最新黄色av网址

国产wwwwww

欧美高清成人

久草久草久草久草久草

亚洲一区二区免费电影

2021国产精品久久久久青青

国产日韩一区二区三免费高清

偷拍久久久

久久99精品久久久久久秒播九色

在线观看日本一区二区

a级在线观看免费

精品成人av一区二区三区

日韩美女一区

日本免费一区二区在线观看

久久国产a

同学美妇撅着屁股充满小说

999国产精品视频免费

精品一区二区三区国产

久久情侣偷拍

99re在线视频免费观看

亚洲综合一区二区三区葵つかさ

久久婷婷国产综合国色天香

亚洲性一区

久久精品黄

久久精品剧情

www.一区二区三区

国产a级久久

欧美视频在线观看一区二区

久久免费视频精品

亚洲一区二区三区视频

国产伦精品一区二区三区88av

一级黄色大片在线观看

伊人网成人网

日本一区二区三区四区在线观看

久久日本精品字幕区二区

黄色大全免费观看

丰满大乳少妇在线观看网站

我和大佬的365第二季免费观看

av在线免费观看国产

亚洲在线一区二区

亚洲最新一区

yy8090新视觉午夜毛片

国产黄视频在线观看

99久久免费国产

国产精品另类激情久久久免费

亚洲伊人成人

99久久综合精品五月天

91久久久久久久久久久久久

久操视频精品

久久综合给合久久狠狠狠97色

久久婷婷久久

久久久久久免费精品一区二区三区

我的黑帮大佬第2季免费播放粤语

国产成人黄色av

成人免费aaa

欧美激情视频在线免费观看

亚洲第一二三四区

亚洲免费av在线

日本一二三区在线

亚洲日本二区

国产综合久久久久久鬼色

伊人av成人

成年人在线播放视频

成年人免费在线观看视频网站

九九视频在线观看

精品久久久久久久久久久久久久久久

亚洲第一区第二区第三区

亚洲一区二区三区免费观看

亚洲在线高清

久久99国产精品久久

九九热视频免费观看

久草热在线观看视频

日本高清在线一区

久久精品视频网站

欧美伦理电影一区二区三区

国产免费观看av

成人av影视在线观看

亚洲黄色一区

久久ri精品

亚洲欧美日韩国产精品

久草热在线观看视频

精久久久久久久

国内精品久久久久久久久久久

亚洲二区三区四区

国产高潮久久免费观看

久久9999久久

精品国产三级在线观看

国产欧美精品一区二区色综合

永久av免费看

avav一区二区

av黄色在线播放

亚洲精品一区二区三区99

av女优在线观看网站

欧美亚洲日本在线观看

激情久久久久久久久久

国产精品大片免费观看

69久久久成人看片免费一区二

亚洲性无码av在线

秋霞av电影

天堂99x99es久久精品免费

五月天国产在线观看

国产精品久久电影观看

国内精品久久久久久久影视红豆

av最新网址

国产高潮久久免费观看

久久99精品国产麻豆91樱花

催眠术动漫

a级在线免费观看

国产精品岛国久久久久久久久红粉

亚洲一区二区电影在线观看

av在线三区

日韩三级电影在线观看

综合久久久久久

午夜www

高清一级片

欧美激情视频在线观看

欧美在线视频一区

88国产精品久久现线拍久青草

欧美在线观看一区二区

欧美精品三区

午夜激情视频在线观看

啊灬啊灬别停啊灬用力啊动态图

精品国产v无码大片在线观看

91精品免费久久久久久久久

精品久久久久av

www.av成人

日本伦理一区二区三区

久久久激情网

久久精品五月天

国产免费三级在线观看

av女优播放

国产高清毛片视频

啊好深嗯轻一点在线

久久久久国色av免费观看性色

日本精品免费在线观看

欧美国产一区二区在线观看

亚洲一二三四区视频

一区二区视频在线

国产一区二区在线免费视频

久久久噜噜噜久久熟有声小说

欧美一区高清

狠狠色狠狠色综合日日小说

欧美一级不卡视频

中文字幕av影院

再深一点灬舒服灬太大的视频介绍

又大又硬又黄的视频

99精品欧美一区二区蜜桃免费

国产一区日韩

一区二区中文视频

亚洲国产日韩精品一区二区三区

久久91精品国产91久久小草

我在办公室跟老师做爰

日韩一区在线免费观看

久久精品日日摸碰24

亚洲一线二线在线观看

国产精品一区二区三区免费在线观看

黄色一级大片在线免费观看

污污在线观看

在线播放毛片

69精品久久久久久久

国产精品久久久久国产精品三级

丰满少妇奶水一区二区三区

91av福利

日本激情视频在线观看

亚洲精品久久国产高清情趣图文

韩国一区二区三区电影

桃花村艳妇野欲

寡妇好湿好紧太爽了视频

久久精品久久久久久久

69国产精品视频免费观看

av有声小说一区二区三区

亚洲一区二区三区色

我和黑道大佬的365天

国产精品免费一区二区三区

一区二区国产视频

伊人黄色网

国内精品视频免费观看

97久久人澡人人添人人爽

亚洲精品一区二三区

曰韩欧美精品

3d动漫精品啪啪

在线观看国产成人

久久网站国产

黄色av免费播放

天堂免费av

聂磊故事汇完整版全集

国产成人久久av977小说

assbbwbbwbbwbbwbw精品

国产精品久久久久无码av

无尽夜久久久久久久久久

少妇丰满极品嫩模白嫩

s国产又黄又爽又猛免费

久久久精品一区二区三区

国产一区二区三区视频网站

久久成人av电影

亚洲精品一区av在线播放

久久精品视频网站

欧美在线一二三

久久黄色精品网站

久久视频精品

国产精品亚洲一区在现观看

亚洲国产精品久久

亚洲福利在线视频

久精品视频

国产精品动漫一区二区三区

中文精品久久

a级淫片一二三区在线播放

色悠悠久久久久

av黄色免费在线观看

午夜伦理剧场

狼人香蕉香蕉在线28-百度

九九九久久国产免费

性欧美寡妇

日韩精品久久久久久

黄色av高清

久久精品视频免费观看

国产1区2区

亚洲性一区

亚洲狼人综合网

久久国产精品-久久精品

99精品在线观看

欧美日韩亚洲一二三

亚洲免费观看高清完整版在线观看

午夜激情视频免费观看

精品九九久久

蜜桃av入口

99国产精品久久久久久久久久

亚洲视频六区

国产精品不卡在线观看

九九九九热精品免费视频点播观看

国产综合久久

九九久久精品视频

区一区二在线观看

日本欧美视频在线观看

国产伦理一区二区三区

久久视频国产

精品久久久久久久国产性色av

日本在线播放一区二区三区

久久久精品一区二区三区四季av

久久久久久久久久亚洲精品

国产在线观看一区二区三区

国产一区中文字幕

久久久久se

久久av影院

伊人五月天在线观看

欧美一区二区三区在线看

狠狠做深爱婷婷综合一区

一区中文字幕在线观看

中文字幕a级

国产一区二区三区www

一区二区观看

国产h片在线观看

日韩在线视频二区

亚洲成人av一区

一区二区三区精品在线观看

日韩精品一区二区三区费

桃花村艳妇野欲

在线观看av国产一区二区

久久久久久免费免费

亚洲精品一区14p

久久久久久久久淑女av国产精品

日韩国产一区二区三区四区

亚洲狼人综合干

九九热在线视频观看

黑帮大佬的365日

精品国产伦一区二区三区观看说明

国产成人看片一区二三区

成人精品视频

国产一区二区三区观看

精品成av人片在线观看

久久久激情

亚洲一区二区视频在线

精品久久久久中文字幕在线观看

欧美日韩一区二区不卡

亚洲国产精品一区二区久久

国产大片黄在线观看

国产日本一区二区

skyebluexxxx高清

日韩激情一区二区

日本一区二区三区精品

成人黄色精品

91av福利

99国产精品99

国产精品免费一区二区三区在线观看

欧美日韩一区二区不卡

18久久久久

一级片久久久

国产欧美一区二区三区视频在线观看

欧美一区二区三区在线看

久国产视频

www.久久久久久

诱人的美容院2

欧美在线观看视频一区

国产69精品久久久久99

国产亚洲欧美另类一区二区三区

99ri在线观看

久久艹伊人网

国产一级片免费观看

欧美精品在线一区

啊灬啊灬啊灬快灬高潮了在线看

成人在线免费观看av

国产1区二区

日本午夜高清视频

在线观看一区二区三区四区

十二寡妇肉床艳史播放

欧美视频一区二区三区

国产精品系列在线观看

亚洲aaa在线观看

亚洲东方av一区二区

久久久av一区二区

久久综合一区

国产在线观看免费av

催眠性指导在线看

中文在线一区二区

国产精品久久av一区二区三区

中文字幕在线观看一区二区

日本91久久

北条麻妃99精品青青久久主播

久久久久免费精品视频

无遮挡1000部免费视频软件

天天操狠狠操夜夜操

欧美日韩在线观看一区二区三区

蜜桃av噜噜

啊灬啊灬啊灬快灬高潮了网站

99久久精品国产一区二区成人

国产伦理一区二区

成人精品一二三区

国产一级内谢一级一内高请

国产一区二区视频在线观看

免费观看一区二区

欧美激情一二区

亚洲456区乱码

久久99久久久久

一区二区三区日本在线观看

www.久久久精品

午夜不卡电影

在线观看精品

午夜精品久久久久久久白皮肤

亚洲自拍一二三区

久久99久久98精品免观看软件

国产亚洲成av人片在线观看

亚洲一区导航

999久久久久久

久久精品日日摸碰24

www.av在线免费观看

久久久久久久久伊人

国产精华一区二区三区

久久精品9

久久国产成人午夜av影院

久久9国产

又黄又爽的视频在线观看

欧美精品在线一区

午夜精品中文字幕

日韩精品中文字幕在线观看

亚洲码一区二区三区

一级视频免费观看

日韩区一区二区三

人人入人人爱

久久一区视频

国产一级视频在线观看

最新av免费在线

久久久国产精品

97久久爽久久爽爽久久片

夜间av免费看精品

日韩视频三区

亚洲精品一区三区三区在线观看

久久夜夜春

中文字幕韩国三级理论久久第1集

精品一区二区三区日韩

一区二区亚洲

美女裸体无遮挡免费视频

黄色在线视频观看

一级特黄高清免费播放直播

国产精品22

99精品视频在线免费观看

欧美激情视频免费观看

亚洲888

国产一区二区三区www

日韩久久精品

国产日产久久高清

久久精品视频在线观看

国产高清成人久久

久久国产免

一级特黄高清

日韩一区二区黄色片

亚洲一区二区免费在线

久久日本精品字幕区二区

国产精品一区二区三区四区在线观看

日韩天堂一区

久久久久久毛片精品免费不卡

我的黑帮大佬第2季免费观看高清

日本一区二三区

久久国产免费观看精品3

啊灬啊灬啊灬快灬高潮了的网站

欧美色视频在线观看

亚洲社区一区二区

国产99久久久国产精品免费高清

色婷婷av一区

亚洲一区二区三区观看

成人免费av在线播放

性做久久久久久免费观看软件

超碰国产天天做天天爽

午夜视频在线播放一三

av片一区二区三区

夜夜躁狠狠躁日日躁婷婷小说

伊人成人在线观看

在线观看av黄色

久久综合91

全免费观看一级

久久久一二三

av成人免费在线

日本精品在线观看

日韩av一二三四

激情久久久久久久久

国产日产久久高清欧美一区

亚洲另类一区二区三区

国产三级在线观看

国产精品不卡在线观看

久久久国产精品人人片

国产成人在线视频免费观看

久久久久妇女

国产激情av一区二区三区

亚洲日本精品一区二区三区

免费久久久久久

亚洲一区二区三区在线观看视频

少妇两个大乳喂老头吃小说

99在线精品视频观看

狠狠躁夜夜躁人人爽视频

久久天堂夜夜一本婷婷喷水

黄色av片在线观看

日韩黄色一区

国产激情久久久

亚洲精品久久久久久久久久

人成午夜视频

亚洲一区二区电影在线观看

一区二区三区免费观看

中文字幕二区在线

国产69av

杜成故事合集自动播放

日本一区二区三区四区在线观看

久久精品视频免费在线观看

日韩一区二区三区中文字幕

久久久精品中文字幕麻豆发布

欧美激情一二区

久久97视频

精品成av人片在线观看

在线观看中文字幕一区二区

日韩国产一区二区三区四区

99精品观看

中文字幕在线观看一区

杨门十二寡妇肉床艳史完视频

国产区免费视频

超级无敌掌门人

夜夜摸夜夜操

久久精品剧情

亚洲精品一区av在线播放

九九久久这里只有精品

国产精品久久久久永久免费观看

亚洲伊人成人

久久精品高颜值嫩模大尺度啪啪

国产成人在线观看网站

亚洲日本乱码一区二区三区

91av福利

久久久久久国产精品

成人av高清在线

国产亚洲一区二区三区在线观看

99精品在线视频观看

在线免费观看成年人视频

国内一级片在线观看

国产精品入口久久

国产一线二线在线观看

欧美精品二区

81精品国产乱码久久久久久

人成午夜视频

高清黄色一级片

亚洲视频一区二区三区

五月婷在线

夜夜高潮久久做爽久久

成人在线免费视频观看

蜜桃av噜噜

久久视频精品在线观看

日本成人区

a级在线视频

和邻居寡妇做爰免费观看

狠狠躁日日躁夜夜躁

午夜精品亚洲

国产精品欧美在线观看

夜间av免费看精品

亚洲一区二区免费电影

精品视频久久久

国产污视频在线免费观看

国产三级在线观看视频

亚洲欧洲日本在线

欧美猛少妇色xxxxx免费看

精品国产一区二区三区四区精华

国产线视频精品免费观看视频

国产三级三级在线观看

天天干夜夜夜夜

国产免费久久久久久

伊人成人影视

99久久日韩精品视频免费在线观看

成人av一区二区三区

精品国产91亚洲一区二区三区www

亚洲免费高清在线

一级黄免费看

97精品久久

av黄色天堂

久久噜噜噜

国产又色又爽又黄刺激视频免费

999久久久久久久

一区二区三区国产在线观看

夜夜躁狠狠躁夜躁2021鲁大师

精品在线免费观看视频

亚洲最大的av

午夜婷婷av

97青草超碰久久国内精品91

亚洲一区二区三区免费观看

偷拍视频久久

久久综合久久鬼

国产一区免费看

一级一片免费播放

亚洲一区二区三区在线免费观看

91精品国产91久久久久久最新

91综合中文字幕乱偷在线

少妇又色又爽又黄的视频

国产亚洲欧美另类一区二区三区

久久久这里有精品

久久精品电影院

原振华与卫斯理完整版粤语

久久久久久九九九九

国产精品99久久久久久女同女

免费看裸体免费视频

精品久久电影网

一区二区国产视频

久艹视频免费观看

九九九久久久精品

一区二区三区,av

国产精品黄网站在线观看

日本精品免费在线观看

国产福利免费

成人精品视频免费在线观看

亚洲第一区在线观看

中文字幕一区二区三

欧美亚洲视频在线观看

81精品国产乱码久久久久久

337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜

久久av一区二区

香蕉av网站

国产成人精品av

一级视频免费观看

激情欧美在线观看

亚洲在线观看av

丰满少妇奶水一区二区三区

国产一区欧美

精品久久一

免费久久片

欧美高清国产

成人av免费观看

国产成人在线视频免费观看

日本午夜一区二区三区

欧美成人伊人

日本一区二区三区免费软件

欧美亚洲日本在线观看

午夜精品久久久久久久久久久久久

福利一区在线视频

国产精品18久久久久久首页狼

69国产精品久久久久久

日韩精品久久久免费观看四虎

在线欧美一区二区

久久久久久久女女女又又

99国产精品99

免费欧美黄色

韩国精品主播一区二区在线观看

av黄色网址

97成人精品视频在线观看

亚州一二区

久久久久人人

日本高清视频一区

国产色就色

亚洲视频在线一区二区三区

亚洲一区二区三区在线观看网站

成人av在线网址

久久久久久999

黄色欧美在线观看

免费观看国产黄色片

久久国产区

999精品嫩草久久久久久99

精品日韩一区二区

日韩精品一区二区三区费

九九视频网站

99精品欧美一区二区蜜桃免费

一区二区三区日韩电影

欧洲av影院

97超碰在线久草超碰在线观看

久久久久久a女人

成人av一区二区亚洲精

久久综合色网

av一区二区不卡

午夜爽爽爽爽爽

久久av片免费一区二区三区

黄色avwww

午夜激情福利视频

亚洲伊人成人

女生无遮挡网站

大尺度小说在线阅读

人人舔人人爱

全久久久久久久久久久电影

久久极品视频

国产精品伦一区二区

亚洲一区二区免费视频

亚洲精品拍拍拍在线观看

亚洲在线免费观看

娇妻被局长的粗大撑满小说

黄色av免费看

久久久久免费看少妇喷水大片

国产91在线观看丝袜

久久9999久久

37人体做爰久久久久久

99久热精品视频观看

亚洲最新一区

日韩精品一区二区三区四区五区

中文字幕九九

国产精品永久免费观看

我在办公室跟老师做爰

少妇看av一二三区

色一情一乱一伦一区二区三区

www.久久av

亚洲视频一区在线播放

久久精品在线视频

www.久久久久久久久久

总裁大手伸进内衣揉捏小说

国产精品av免费在线观看

亚洲精品二区三区

欧美一区二区三区在线

日韩一区二区黄色片

国产天堂123在线观看

人人看人人艹

99久久久国产

国产精品一区二区三区四区

www.一区二区三区

久久av一区二区三区

免费一级在线观看

国产污视频

好深好湿好硬顶到了好爽视频

精品少妇88mav

可以免费观看的一级片

在线观看亚洲专区

啊灬啊灬啊灬快灬高潮了在线看

久久伊人精品中文字幕有软件

亚洲精品日本

亚洲激情一二三区

国产免费一区二区三区四在线播放

久久精品7

99r在线观看

午夜激情影视

成年人视频免费在线播放

久久久久久久毛片

欧美精品在线看

久久综合狠狠综合久久狠狠色综合

欧美日韩在线观看一区

亚洲精品一区av在线播放

在线观看日本一区

日本一区二区三区网站

99精品免费久久久久久久久日本

久久一av

国产精品av网站

久久wwww

欧美激情视频二区

国产精品久久久久精女同

av免费一区二区三区

亚洲精品欧美综合网

蜜桃久久av一区

久久亚洲一区

91精品国产91久久久久久最新

91av蜜桃

久久久免费看片

久久精品视频网址

啊灬啊灬啊灬快灬高潮了女视频

81精品国产乱码久久久久久

久草视频福利在线观看

久久在线精品视频

国产九九久久

av高清一区二区三区

亚洲精品日本

国产一区二区三区精彩视频

日本精品中文字幕在线观看

97久久爽久久爽爽久久片

毛片免费在线播放

欧美视频在线观看一区二区

成人黄色精品

伊人av导航

97人人在线观看

欧美精品2

亚洲视频一二三

啊灬啊灬啊灬快灬高潮了网站

www.久久久久

国产亚洲精品久久久优势

国产欧美精品一区二区三区

久久综合精品视频

九九九久久久久

高清视频一区

太粗太深了太紧太爽免费软件

丰满少妇奶水一区二区三区

嫩模援交h文小说

久久天天操

久久艹这里只有精品

无码中文字幕日韩专区

51久久精品

国产无遮挡免费

国产激情久久

日韩图片一区

亚洲一区免费在线观看

黄污视频在线观看

日本一区视频在线观看

国产免费av一区二区

一区三区视频在线观看

久久久久久免费

天躁狠狠躁

亚洲国产欧美日韩在线观看

久久国产一片免费观看

中国电影黄色一级片免费观看

欧美一卡二卡在线观看

亚洲一区在线观看免费视频

国产婷婷在线观看

av免费直接看

强抱少妇bbb搡bbb搡bbb

国产天堂视频在线观看

一级在线免费观看视频

国产精品久久久久久久久av大片

国产一区二区三区在线

无码av免费一区二区三区试看

国产欧美精品一区aⅴ影院

少妇**挤奶水中文视频毛片

97久久久久久

久久男人精品

国产美女久久久久

在线一区二区观看

亚洲成人免费观看

97青草超碰久久国内精品91

欧美成人高清

精品久久在线

久久久精品一区二区三区四季av

www.国产免费观看3785

99久热精品视频观看

亚洲视频一区在线观看

久国产视频

中文字幕一区在线观看视频

校花在校长室被调教h

久久黄色视

亚洲精品在线观看av

成年人免费视频网站

97色婷婷成人综合在线观看

日本欧美高清视频

亚洲免费av一区二区三区

国产一区免费看

国产高清视频一区

和黑帮老大的365天2电影在线无删减

欧美激情一区二区三区在线观看

一级片免费观看视频

性夜影院午夜看片

日韩高清不卡一区二区三区

久久网黄色

孟姜女哭长城完整版

亚洲精品视频网站在线观看

99热久久久久久久久久久174

亚洲午夜久久久久

一级片手机观看

亚洲欧美一区二区三区在线

国产免费一级

久久精品美女

亚洲另类一区二区三区

久久99精品久久久久久9鸭

中文字幕在线观看视频一区二区三区

狠狠色狠狠色综合日日小说

精品国产18久久久久久

亚洲一区色图

亚洲韩国一区二区

中文字幕一区二区三区中文字幕

精品久久久久久久国产性色av

不卡一区在线

欧美二三区

中文久久久

国产免费一区二区三区在线网站

欧美精品一二三四

久久网一区

国产精品久久久久久麻豆一区

新久久久久久

《少妇的激情》免费观看

91久久久久久亚洲精品蜜桃

亚洲免费视频二区

亚洲一区二区在线免费观看

新久久久久久

一级一片免费播放

日韩久久视频

少妇特黄a一区二区三区

一区二区视频免费

扒开屁股露出臀缝狠打小说

国产日本欧美在线观看

视频一区二区免费

视频二区欧美

男女视频久久

99精品免费久久久久久久久日本

粉嫩av一区二区在线观看

www.av一区

国产黄色在线

国产精品亚洲二区在线观看

精品在线免费观看视频

3d动漫精品啪啪一区二区下载

99热久久久久久久久久久174

久久婷婷久久

少妇毛茸茸旺盛

国产精品一区二区三区四区在线观看

国产精品亚洲一区二区三区在线观看

一级黄色高清视频

日韩午夜影院

999久久久久久久久6666

国产精品久久久久久久久久iiiii

亚洲精品成人区在线观看

国产精品国产精品国产专区不片

免费久久久久久

男女性生活视频网站

国产精品久久久久乳精品爆

国产精品99在线观看

av观看一区

精品国产一区二区三区av性色

久久精品青草

精品国产一区二区三区av性色

久久久久久久久久久综合

欧美一区二区视频在线观看

国产精品一区二区三区四区

国产电影一区二区三区免费看

亚洲一区二区免费视频

一区二区三区在线观看av

麻豆国产91在线播放

久久色在线观看

亚洲国产日韩欧美一区二区三区

亚洲视频六区

亚洲欧洲日本在线

亚洲一区二区播放

久久久久久999

狠狠噜天天噜日日噜

亚洲欧洲一区二区三区

特片网av

麻豆久久99久久精品

亚洲精品久久久久久久久久

久久露脸国语精品国产91

国产999精品

久久久久久高潮国产精品视

国产高清999

成人av免费在线观看

久久久99精品免费观看app

97性潮久久久久久久久

又大又硬又黄的视频

国产成人av免费观看

av一区二区三区在线观看

亚洲人人爱

国产精品高清一区二区

3344永久免费观看视频

狼人久久综合

一区二区三区国产

久久大尺度

亚洲午夜久久久久

久久国产专区

国产高清在线视频

久久久涩涩涩

国产又黄又爽又色视频

蜜桃av中文字幕

亚洲精品国产高清久久伦理二区

久久99精品热在线观看

久久一区av

性bbwbbwbbw

无尽夜久久久久久久久久

久久久精品播放

91午夜精品亚洲一区二区三区

日本一区二三区

午夜在线视频一区二区区别

久久久久欧美

中文字幕不卡二区

久久99国产精品久久

亚洲精品二区三区

国产日韩精品欧美

国产精品22

成年人视频网站在线免费观看

国产一区三区视频

99久久精品国产毛片

成人亚洲性情网站www在线观看国产

午夜电影av

亚洲精品国产高清久久伦理二区

一区二区日韩在线观看

欧美精品亚洲精品

国内精品在线观看视频

97精品国产97久久久久久春色

国产电影一区二区三区免费看

久久二三区

久久嫩草精品久久久精品

日本一二三区高清

久久久99国产

a级在线观看免费

日韩偷拍一区二区

亚洲天堂视频在线

一二三区影院

国产色片在线观看

中文字幕在线精品中文字幕导入

欧美日韩国产三级

高h辣肉各种姿势爽文1v1娇妻

久久久久久久久免费

日本一区二区片

久久久噜噜噜久久人人看

一区二区在线观看免费

亚洲精品久久久久久一区二区

日本三级bd高清

91偷拍视频

国产精品91在线观看

av免费一区二区三区

成年人天堂

精品国产一区二区三区av片

亚洲一区二区三区在线观看网站

全黄一级裸片视频在线观看

狼人香蕉香蕉在线28-百度

国产视频一区二区三区在线

男女隐私免费视频

欧美高清视频一区二区

日韩福利一区二区三区

免费看黄色的网址

成人国产精品免费观看

国产综合久久

日产精品久久久久久久性色91

久久久久se

一区久久久

亚洲日本欧美在线观看

亚洲日韩欧美一区视频

太大太粗太猛太深太爽了

国产精品69久久久久999小说

亚洲日本成人

国产又黄又爽免费视频

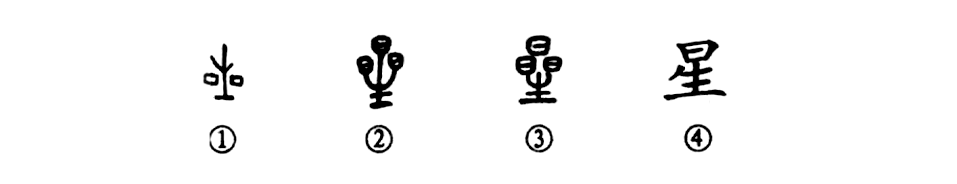

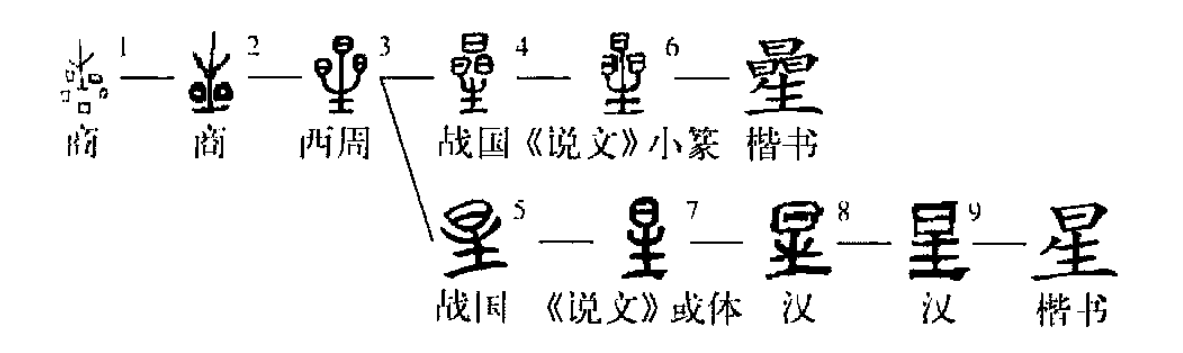

”。其中“

”。其中“ ”像群星之形,從“生”得聲。或省作“

”像群星之形,從“生”得聲。或省作“ ”。甲骨文中“曐”多假借為“夝(晴)”字:“乙巳

”。甲骨文中“曐”多假借為“夝(晴)”字:“乙巳 ,明雨,伐? 既雨。咸伐,亦雨? 施卯鳥星(晴)。” (《合集》11497正)金文作“曐”。從晶,生聲。戰(zhàn)國(guó)文字或作“星”字。《說文》:“曐,萬物之精,上為列星。從晶,生聲。一曰象形。從口,古口復(fù)注中,故與日同。”所說的“一曰”云云,顯然有誤。所以“星”本指群星,后也指單獨(dú)的星體。古代所說的“星”,包括今天所說的“恒星”、“行星”、“流星”、“彗星”等等。后也引申指“小的斑點(diǎn)”等等。今簡(jiǎn)化為“星”。(王志平)

,明雨,伐? 既雨。咸伐,亦雨? 施卯鳥星(晴)。” (《合集》11497正)金文作“曐”。從晶,生聲。戰(zhàn)國(guó)文字或作“星”字。《說文》:“曐,萬物之精,上為列星。從晶,生聲。一曰象形。從口,古口復(fù)注中,故與日同。”所說的“一曰”云云,顯然有誤。所以“星”本指群星,后也指單獨(dú)的星體。古代所說的“星”,包括今天所說的“恒星”、“行星”、“流星”、“彗星”等等。后也引申指“小的斑點(diǎn)”等等。今簡(jiǎn)化為“星”。(王志平)